概説

本疾患は過労による損傷と強い力で引っ張られ損傷する2種類のケースが多くみられます。脊柱起立筋下部は腰仙部に位置し、脊柱の屈伸、側屈で最も頻繁に活動し、このような運動時に応力が最も集中する部位です。臨床では腰仙部痛や腰を曲げられない、長時間の座位、立位が困難、脊柱を曲げた仕事が困難などの症状があります。

解剖

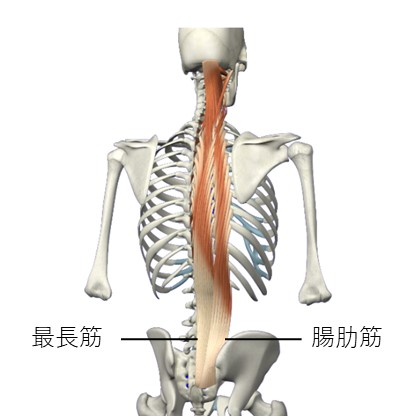

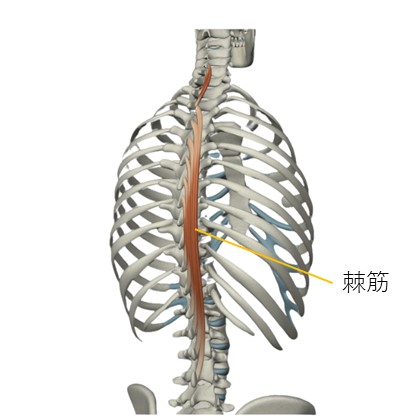

脊柱起立筋は以下の3つの筋肉を総称したものです。

・腸肋筋

・最長筋

・棘筋

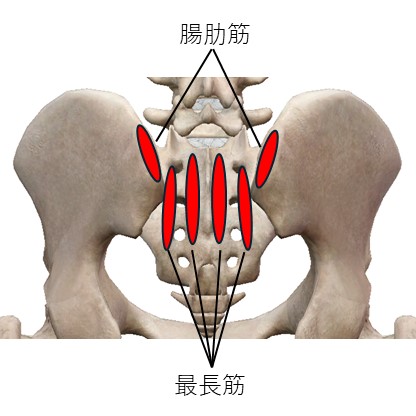

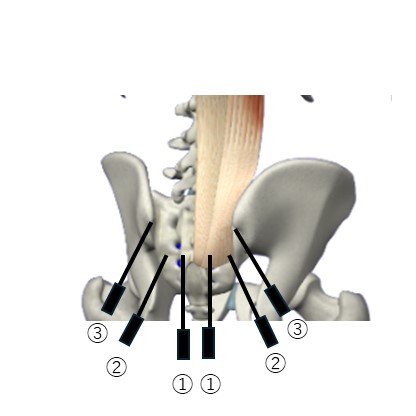

最長筋、腸肋筋、棘筋ともに脊椎(背骨)に沿って腰部から頚部まで続く長さのある筋肉です(図参照)。この章では脊柱起立筋下部損傷がテーマですので、仙骨部に付着している最長筋と腸肋筋が治療のポイントとなります。

右図が最長筋と腸肋筋の筋付着部になります。弓弦理論によると、骨付着部は最も応力が加わる部位です。つまり、損傷し易い部位であるので、腸骨稜内側と仙骨稜に付着することを知っておく事は重要です。

臨床表現

・腰仙部の疼痛

・腰を曲げることが困難

・長時間の座位、立位が困難

・持続的に脊柱を曲げて行う作業が困難

重症なケースではベッドに上がれない、起き上がりに困難が伴うこともあり、日常生活が自立出来なくなります。

診断の要点

腰仙部に過労による損傷や暴力的損傷の既往の有無を確認します。

仙骨や腸骨稜後部内側の筋付着部に疼痛や圧痛があるか確認します。

腰椎横突起尖部や棘突起下縁に疼痛や圧痛があるか確認します。

患者に立位でお辞儀をするような動作をしてもらうと、明らかに疼痛が増悪します。

治療法

針刀医学の網目理論では、脊柱起立筋下部損傷後に癒着や瘢痕、痙縮を引き起こし、腰仙部の力学的平衡が失われると考えます。同時に棘上靭帯と棘間靭帯損傷を伴いやすいことを念頭に置いて治療を進めていきます。

①:正中仙骨稜の両脇

仙骨の真ん中には正中仙骨稜という膨隆があります。第3仙骨レベルの両脇から斜刺で刺入し、針先が骨に当たったら少し骨を擦ります。仙骨の弯曲は個人差が大きく、弯曲を考慮して刺入角度を決めるようにします。

②:脊柱起立筋の仙骨背面外側

仙骨の外側で腸骨稜より内側のラインを緩めます。①の治療点より外側で腸骨稜後部内側に当たらないようなイメージを持って刺入します。斜刺で刺入し、骨に当たったら、少し骨を擦ります。

③:仙骨背面最外側面

仙骨外側の腸骨と関節を成す(仙腸関節)部位を緩めます。仙腸関節の下端辺りから針を入れ、針先が仙骨に当たったら、骨を擦るように操作します。およその目安として、正中線から外側に4cmを基準とします。

腸骨後部内側面に圧痛がある場合は同部位へ刺入します。

参考文献:王华,针刀医学临床诊疗与操作规范,中国中医药出版社:2012.p12-13

平田幸男(訳),分冊解剖学アトラス運動器Ⅰ,分光堂:2017.p72-75