概説

深く鍼を刺す、と聞くと怖く感じる人も多いかと思います。師匠からは「まずは安全に治療するように刺鍼事故という本を読みなさい」と言われます。鍼治療は比較的安全と言われていますが、気胸や折鍼といった有害事象が起こっているのも事実です。このような有害事象を極力減らすために、対策も含めて解説していきます。

このような有害事象が起こるのは初心者の鍼灸師だけではありません。比較的ベテランでも起こっています。慢心とならず、常に注意を払って安全・安心な治療を心がけたいものです。

そして、鍼治療の副作用についても解説していきます。

有害事象の割合

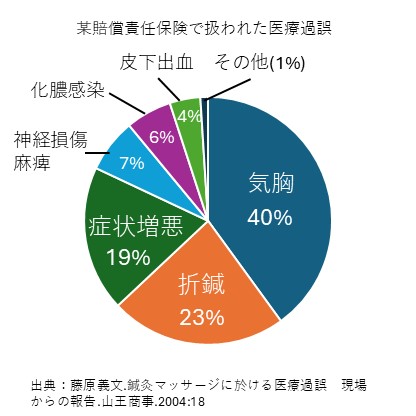

こちらのグラフは、某鍼灸マッサージ賠償責任保険で1989~2002年に取り扱われた医療過誤のデータです。

気胸と折鍼、症状増悪の3つで80%を超えています。

症状増悪は、副作用に含まれるので、有害事象で気胸と折鍼について解説し、副作用で症状増悪について解説します。

感染は意外と少ないことが分かるかと思います。

有害事象

1.気胸

【理由】

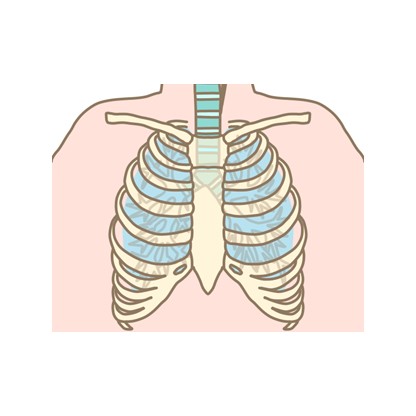

肺というのは図を見ると分かりますが、肋骨の内側にある臓器です。肋骨は自分自身で触れますので、両手を胸に当ててみて下さい。呼吸に合わせて肋骨が動いているのが分かるかと思います。

この肺に鍼が刺さると、すぐに鍼を抜けば鍼で開いた穴は塞がりますが、鍼が肺に刺さったまま置いておくと、呼吸により肺が動くため、空いた穴が広がり、肺と胸膜(肺を包む膜)の間に空気が入り、肺が膨らまなくなります。

一般的な症状は胸痛、呼吸時痛、咳などで、重症なケースでは呼吸困難、チアノーゼ、血圧低下、意識消失などがあります。

【対策】

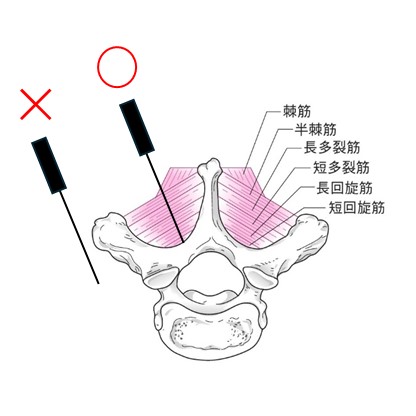

背中側から鍼を入れる時は、棘突起から1.5~2cm外側から内側へ斜めに鍼を入れて、骨に当てることが重要です(図参照)。鍼が骨に当たるとコツコツと陶器に当たったような感触があるので、施術者側は確認できるのです。

もし、棘突起間に入ってしまったとしても脊髄を包む硬膜に鍼が当たると、脚にピリピリと電気が走るような感覚が生じ、そこで鍼を戻せば問題ありません。

「骨に鍼を当てる」ことが気胸防止のポイントです。

2.折鍼

【概説】

折鍼とは、刺鍼中に体内で鍼が折れることをいいます。「刺鍼事故」でを見てみると、鍼が刺さった状態で体を動かす、又は倒れるといった状況で鍼が体内で折れたというケースが多くあります。鍼が折れる高発生部位は、鍼の根本と針先から3~5mmの部位といわれています。

折れた深さにより、臨床的に以下の3つに分類されます。

表在型:折れた鍼の先端が皮膚表面に露出している。

平坦型:折れた鍼の先端が表皮と同一線上にある。

深部埋没型:折れた鍼の先端が深部組織に埋まっている。

【原因】

臨床で鍼が折れる原因は6つあります。

①.鍼の品質:製造上又はメンテナンス上の原因(鍼の錆や磨耗など)

②.生理的反応:鍼を入れた時に、筋肉の強い収縮や咳、くしゃみなどで瞬間的に強い応力が鍼に加わり、鍼が折れることがある。

③.不適切な鍼の操作:既に金属疲労を起こした鍼を強く持ち上げたり、刺入したり、捻ることで起こる。

④.患者の体位の急激な変化:置き鍼中に、患者の自発的な動きにより、鍼の一部に応力が集中する。

⑤.施術者の手技:鍼を刺入した状態で、強い筋収縮を誘発するような手技を行う。

⑥.抜鍼困難(渋鍼)の時に、無理やり強く引き抜く操作で鍼が折れることがある。

【対応】

折鍼、抜鍼困難が起こってしまったら‥‥

表在型:滅菌したピンセットで露出した針先を挟み、垂直に引き上げる。

平坦型:鍼孔付近の組織を優しく圧迫し、折れた鍼先を露出させ、抜去する。鍼先が露出出来ない場合は、医療機関を受診してもらう。

深部埋没型:医療機関へ連絡し、受診してもらう。

抜針困難になった時に大切なことは、患者に同一姿勢で保持してもらい、リラックスするよう説明し、筋肉が弛緩するのを待ちます。

折れた鍼を抜く時は、捻らず垂直方向に、ゆっくりと抜いていきます。

筋肉の弛緩が得られず、鍼が抜けない時は、無理に操作せず、医療機関の受診を提案します。

【予防】

・国際規格に適合した鍼を使用する。

・鍼が曲がっていないか、損傷が無いか、特に鍼の根本付近は入念に確認する。

・深鍼施術では太さ0.25mm以上のステンレス鍼を使用する(木下晴都はステンレス製の太さ0.25mm以上の損傷ない鍼を使用すれば、折鍼のリスクは極めて少ないと説明している)。

・置鍼中、患者に動くと鍼が折れるリスクがあることを説明し、安静を指示する。

鍼の副作用

①.局部の疼痛:鍼すると、鍼を打った部位辺りに筋肉痛やだるい感じが生じます。ほとんどの人が3日で治まります。これは運動による疲労物質と同じ物なので、夜はグッスリと眠れるはずです。

②.軽微な出血:鍼すると、鍼を抜く時にと軽微な出血を生じることがあります。これは毛細血管に鍼が当たったためで、鍼を抜いた後に青く内出血の痕が残ったり、少しコブが出来たような膨らみが生じることもあります。2週間程度で内出血の痕もコブも消失していきます。

③.アレルギー:鍼をすると痕が赤くなり、痒くなる人があります。これは免疫と同じく、鍼を異物として認識したためで、金属アレルギーと呼びます。3日ぐらいで治まります。金属アレルギーの女性には、金メッキ鍼を使うと良いのですが、金鍼は効果が薄いのと、鍼の強度がステンレスより劣ります。

④.暈鍼:緊張しやすい体質の人に多く、気分が悪くなったり、吐き気がしたりすることがあります。これは鍼すると、瞬間的に血圧が上がりますが、そのうち血圧が下がってきます。つまり刺鍼部位の血管が拡張するため、血圧が下がって脳への血流量が少なくなるわけです。

⑤.症状増悪:鍼したところが、逆に痛くなることがあります。これは慢性の痛み、特に3年以上の痛みを治療するときに発生することが多いです。私の所に来る患者さんも「鍼へ行ったら、そこが逆に痛くなっちゃったんですよ」という人がいます。

これは筋肉が収縮し、極限まで痛みが強くなったとき、そこを通過すると筋肉が神経を圧迫しすぎて、神経が麻痺して感じなくなり、痛みが和らいでしまうのです。それを治療して筋肉を緩めると、神経が復活して痛みパルスを発生し続けるので、痛みが逆に強くなります。

こうした状態は、ふつうは初回や二回目に多いです。しかし異常に年数を経ている場合は、最初に治療しているときは変化が無く、5~6回目ぐらいになってやっと痛みを感じてきたりすることもあります。

こうした痛みは、一回か二回ほど続きますが、それ以降は暫時好転します。

この間も十年間、ふくらはぎの痛みが主訴の人が尋ねてきて、2回目の治療で激しく痛くなって十日ぐらい歩けなくなり、3回目では少し痛いぐらいでしたけど、4回目からドンドンと好転して、ふだんの生活には支障がないようになりました。

本人曰く「あのときは悪くなったので治療を止めようかと思ったけども、続けていて良かった」とのこと。痛みの激しくなったときは、説明、説得しました。

治るときは、一遍に治らないもので、悪くなった過程を逆進するように治って行くものなんですね。だから鍼をしたところが痛くなれば、それは治る兆しです。

これは瞑眩反応とは呼びません。一般に好転反応と呼びます。これから好転してゆくのですから。

私は初診の時に、「鍼したら逆に痛くなることもありますので、心配でしたら連絡を下さい」と伝えています。

参考文献:山下仁,覚えておきたい事故防止の知識 鍼灸臨床インシデント,医道の日本社:2017.p32-35,44-47,153

浅野周(訳),刺鍼事故,三和書籍:2006.p71-109,119-140,356-360

木下晴都,針灸学原論,医道の日本社:1983.p16-18