概説と原因

定義:横隔膜の痙攣性収縮が起こり、喉から「ヒック」という音がでる。

病因:飲食が多すぎる、飲食が早すぎる、又は消化器疾患、中枢神経疾患がある。

通院の目安:2日以上続くしゃっくりは病変によるものである可能性があるので、医療機関を受診する。

治療:手技療法、鍼灸治療、薬物療法、横隔神経ブロックなど

健康な人でも、食べ過ぎ、炭酸飲料やアルコールの飲み過ぎ、急激な冷たさや熱さの刺激、興奮や緊張などにより、時折しゃっくりを起こすことがありますが、ほとんどの場合、すぐに自然に治まります。

しゃっくりが長く続く場合や、他の不快な症状を伴う場合は、体に何らかの病気がある可能性があります。この原因は比較的複雑で、消化器系疾患、脳神経系疾患、胸部や肺の疾患、心臓病、体内の代謝異常、薬物の影響などが原因となることもあります。

しゃっくりと病気

しゃっくりが続く場合は、以下の病気の有無を詳しく調べる必要があります。

消化管疾患:最も一般的な原因は逆流性食道炎(胃酸の逆流により食道が焼ける)、胆嚢疾患、腸閉塞(腸が詰まる)、食道裂孔ヘルニア(胃が上がって食道を圧迫する)、胃出血などです。これらの病気は、胃痛、腹部膨満感、食欲不振、胃酸逆流、胸やけなどの消化器系の症状を伴うことがよくあります。

中枢神経系疾患:最も一般的なのは脳疾患で、髄膜炎(脳の感染症)、脳腫瘍、頭部外傷、脳梗塞、脳出血などです。これらの患者は通常、頭痛、吐き気、嘔吐、錯乱、手足の硬直などの症状も呈します。

胸部および肺疾患:肺炎、肺がん、胸膜炎など、比較的まれな疾患です。これらの疾患は、咳、痰、血痰、胸痛、呼吸困難などの典型的な症状を伴うことがよくあります。

縦隔病変:心膜炎(心臓の膜の炎症)や急性心筋梗塞など、比較的まれな疾患です。これらの疾患の主な症状は、胸痛、動悸、息切れなどです。

その他の疾患:例えば、電解質異常(体内のミネラルバランスの乱れ)、肝臓や腎臓の機能低下、手術後の身体のストレス反応なども、持続性しゃっくりの原因となることがあります。

しゃっくりに関連する因子

【しゃっくりに関連する可能性のある薬】

手術用麻酔薬、睡眠薬、ホルモン剤など、一部の特殊な薬は、脳によるしゃっくり反射の制御を妨げる可能性があります。過剰に使用すると、持続的なしゃっくりを引き起こしやすくなります。

【しゃっくりに関連する可能性のある環境要因】

短時間に極寒や極暑を経験するなど、外部環境の温度が急激に変化することも、しゃっくりを引き起こす可能性があります。

【しゃっくりに関連する可能性のある生活習慣】

日常生活における以下の習慣は、しゃっくりを引き起こす可能性があります。

食習慣:食べ過ぎ、飲み込み、炭酸飲料の飲み過ぎ、頻繁な飲酒、熱い食べ物や冷たい食べ物の摂取。

感情:長時間の緊張や不安状態、過度の興奮などの心理的要因も、しゃっくりを引き起こす可能性があります。

治療法

1.徒手療法

【根拠】

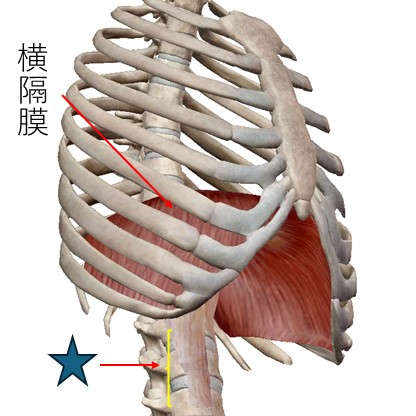

横隔膜というのは図のような形態をしています。胸郭内に凸状になっていることから、肋骨の下からは触りにくいことが分かるかと思います。

よく見ると、下方は腰椎に付着しています。この星印の部分はちょうど大腰筋が付着する部位と重なります。実際、「骨格筋の形と触察法」という本に“大腰筋と横隔膜は連結している”と書いてあります。

そうであれば、大腰筋を圧迫すれば横隔膜を間接的にストレッチできます。

物理的な刺激により、横隔膜の痙攣を止めるというのが、この手技の目的です。

【手技の実際】

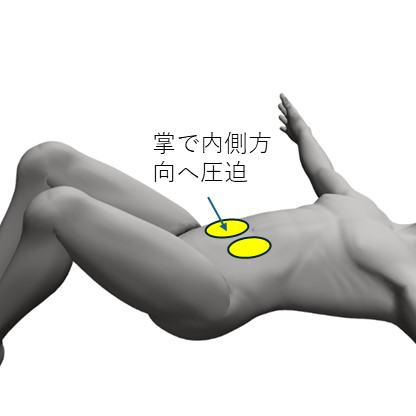

体位:仰臥位(あお向け)で膝を立てる。

臍の外側4~5cmの部分を基準に掌や4指で、患者が息を吐くのに合わせて、ゆっくりと押圧します。その部位から上にいくと肋骨の下端が触れられます。肋骨の直下まで、腰椎方向へ圧をかけます。

以前、脳腫瘍により3日間しゃっくりが止まらない、という患者がいましたが、このやり方ですぐに止まりました。

2.鍼治療

横隔膜の支配神経は横隔神経と副横隔神経C3-5です。筋肉は電気信号により収縮するわけで、痙攣しているということは、パルスの伝導がスムーズにいっていないともいえます。このパルスの伝導を正すには、横隔神経付近へ電気刺激を与えて、横隔膜の痙攣(しゃっくり)を治すというのが、この治療法の考え方です。

胸鎖乳突筋の上2/3の位置に、50~60mmの鍼を刺鍼し、電気を流します。35分そのまま置いておき、鍼を抜き終了です。

3.薬物療法

個人差が大きいため、絶対的に最良、最速、そして最も効果的な薬というものはありません。一般的に使用されている市販薬に加えて、医師の指導の下、個々の症状に合わせて最適な薬を選択する必要があります。

一般的な薬の種類は以下のとおりです。

鎮静剤:クロルプロマジン、ハロペリドールなど。神経を弛緩させます。

筋弛緩剤:クロルゾキサゾン錠、バクロフェン錠など。筋肉のけいれんを緩和します。

抗てんかん剤:フェニトインナトリウム、カルバマゼピンなど。異常な神経放電を抑制します。

薬の効果が不十分な場合は、横隔神経伝導を一時的または永続的に遮断する手術が検討されます。

4.横隔神経ブロック

横隔神経の周囲に局所麻酔薬を注入し、異常な神経信号の伝導を遮断します。注意すべき点:両方の横隔膜神経を同時に遮断すると、呼吸機能に影響を及ぼす可能性があります。

日常生活の注意点

空気を飲み込みすぎないよう、食事中はなるべく話さないようにしましょう。

一口ごとに数回噛んで、食べるスピードと量をコントロールしましょう。

生の食べ物、冷たい食べ物、辛い食べ物、硬い食べ物を控え、豆類などガスが出やすい食べ物は控え、コーラやスプライトなどの炭酸飲料も控えましょう。

感情を安定させることも重要です。過度の緊張、興奮、不安はしゃっくりを誘発する可能性があります。他の病気を患っている場合は、医師の指示に従って標準的な治療と投薬を受けましょう。しゃっくりが止まらない場合は、他の健康上の問題が潜んでいないか確認するために、早めに病院を受診してください。

しゃっくりを抑えるための食事療法で注意すべきこと

しゃっくりは、主に食事の仕方と関係があります。特に注意すべき点は、食べ物をよく噛んでから飲み込むこと、お粥や麺類など消化しやすいものを選ぶこと、時間通りに食事をし食べ過ぎないこと、熱すぎる、冷たすぎる、早食いを避けることです。しゃっくりが出やすい人は、大豆、黒豆などの大豆製品、サツマイモ、ジャガイモなどのイモ類、牛乳やチーズなどの乳製品、オートミールなどの全粒穀物、リンゴ、桃、玉ねぎ、キャベツなど、お腹が張るような食品を避けるべきです。特に、コーラやビールなどの炭酸飲料は避けてください。

しゃっくりは非常によくあるため、食後にしゃっくりをするのは普通だと考える人が多いです。しかし、しゃっくりは場合によっては病気の兆候である可能性があることを知っておくことが重要です。

しゃっくり中に他の異常な症状が見られる場合は、注意が必要です。例えば、高齢者がしゃっくりをし続け、手足の力が入らなくなったり、ろれつが回らなくなったり、意識レベルが低下する場合、特に高血圧、高脂血症、冠動脈疾患、動脈硬化症などの慢性疾患を抱えている場合は、脳卒中の可能性があり、すぐに医師の診察を受ける必要があります。

【患者様からよく寄せられる質問】

赤ちゃんがしゃっくりをしたらどうすればよいか。

新生児の横隔膜は未発達であるため、授乳中にしゃっくりが起こることがよくあります。新生児がしゃっくりをした場合、赤ちゃんをまっすぐに抱きかかえ、背中を軽く叩いたり、足の裏を弾いたり、赤ちゃんが興味を持つおもちゃで注意をそらしたりして、しゃっくりを止めると良いでしょう。

おわりに

鍼灸師や理学療法士は、投薬や手術をすることは出来ません。しかし、解剖や生理学の知識を基に戦略を立てて実践することで救われる患者が多くいるものだと考えています。実行する手技や施術に根拠があれば、成功する確率はかなり高くなると思われます。持続的なしゃっくりが発生すると、食事や睡眠など、日常生活に深刻な影響を伴います。1人でもこのような方が減るために役立つことを希望しています。

参考文献:浅野周,中国鍼入門,三和書籍:2021.p242

河上敬介(他),改訂第2版 骨格筋の形と触察法,大峰閣:2013.p276