概説

得気:とっきと読みます。

得気とは別名「ひびき」ともいわれ、伝統的な中国医学の鍼灸用語で、経穴(ツボ)に鍼を入れた時に、患者が鈍痛、しびれ、重苦しさといった局所的な反応を感じ、同時に施術者の手が重く締め付けられ、滞留する感覚を覚える現象を指します。

鍼灸古典の「霊枢」に刺鍼の要、“気至って効有り”とあるように、古来より刺鍼時は何らかの感覚を与えるものが、有効に作用されるものであると考えられてきました。

得気の定義と表現

得気は鍼治療中に患者と術者の両方が感じる生理反応です。

・患者の感覚

主に痛み、しびれ、腫れ、重苦しさを感じ、時に温感を生じる。

経絡に沿って電気が走ったような感覚を伴うことがあります。

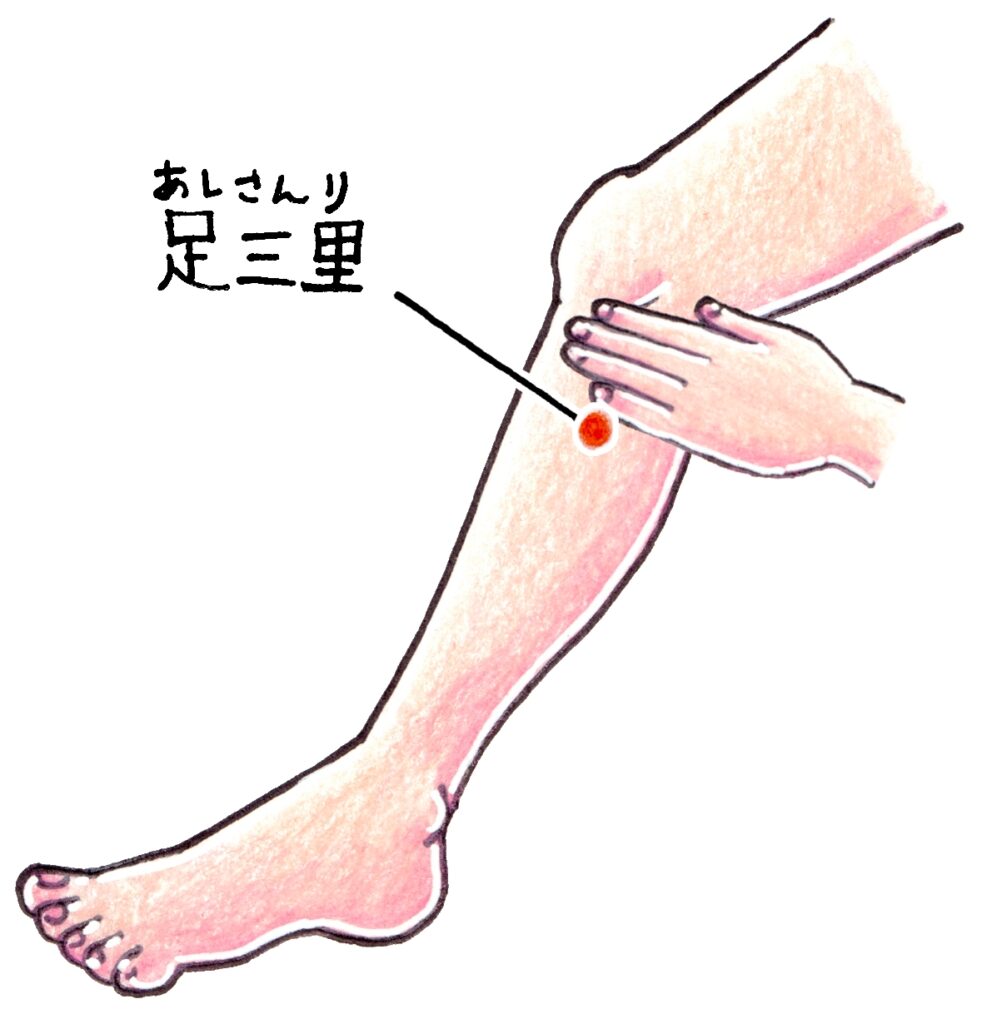

例えば足三里という経穴に鍼治療を行うと、痛みが足指まで伝わることがあります。

※足三里:膝のお皿外側の下に窪みがあります。その窪みから指4本下の部位が足三里です(図参照)。

・術者の感覚

鍼先が経穴に入った後、術者は針の先端が刺さる感覚(鍼が沈み込む感覚と締め付けられる感覚)を感じ、或いは吸い込まれる感覚を感じます。

これは、鍼治療部位に気血が集まっていることを示しています。

得気の臨床的意義

効果の判断:得気は鍼治療の有効性の指標です。例えば、痛みの治療では得気が生じた後、すぐに痛みが軽快することがよくあります。

治療の誘導:得気の速さと強さに応じて手技を調整します。気の巡りが早い人は軽く刺激し、気の巡りが遅い人は捻鍼したり、上下に動かしたり、強く刺入します。

体質を反映:気血が豊富な人は得気が早くなりますが、虚弱体質や慢性疾患のある人は得気が遅く、長期的な調整が必要です。

得気に影響を与える要素

患者の体質:敏感な体質の人は、得気が起こりやすいですが、気血が停滞している人は、複数回の鍼治療で徐々に得気が出現します。

経穴の選択:合谷や内関などの経穴は「敏感穴」といわれ、得気を誘発しやすいです。

操作と手技:鍼を上下に動かす、捻るなどの操作は鍼の感覚を強めますが、刺入速度が速い、又は浅く刺すと得気が弱まる可能性があります。

現代医学における得気の解釈

研究によると、得気は以下のメカニズムに関連している可能性があります。

神経伝導:鍼治療は局所の神経終末を刺激し、神経インパルスを中枢神経系に伝達させ、鈍痛やしびれ感が生じます。

体液調節:鍼治療はエンドルフィンなどの鎮痛物質の放出を促進し、痛みを和らげ、温感をもたらします。

筋膜反応:鍼と周囲の組織との摩擦により筋線維が収縮し、重く締め付けられるような感覚を生み出します。

臨床+まとめ

仲間の先生と得気(ひびき)について話すことがありますが、共通して言えるのは、上記の記事にある患者の感覚と術者の感覚がある場合は、治療の効果が高いことが多いということです。

また、得気を生じるには浅層ではなく、深層を狙うことです。

この10~20年で解剖の研究が進み、筋膜のつながりやファシアという概念で、どうして刺激した部位から離れた所に痛みや痺れを感じるのか、という点で説明できることが増えました。しかし、上記の足三里に鍼を入れると、お腹にひびくケースもあります。このように、解剖では説明が出来ないような現象が起こることも多いです。

この記事を臨床に役立てるには、

①刺入スピードは遅くする(敏感な体質の人は特に)。

②治療中に「ひびきがありますか」とマメに確認する。

③患者に「このひびきがあると、著効する可能性が高い」と説明する。

参考文献:木下晴都,針灸学原論,医道の日本社:1983.p15